象の背

馬越峠

鬼ヶ城

三反帆

ツエノ峰

七里御浜

特集

冬の熊野、静寂の古道へ。 風伝峠~通り峠を越えて出会う「千の棚田」が美しすぎた。#心の深呼吸旅

ライター:山﨑るみさん 今回は、熊野古道伊勢路の風伝峠道と北山道の一部である通り峠道から日本の棚田百選にも選ばれている「丸山千枚田」へと続く山間部の古道ルートを歩いてみました。(三重県熊野市・御浜町) 勾配もあり、かなり歩きがいのあるコース。体力は必要ですが、その分、歩いた後の達成感は格別です。

ライター:西尾寛明さん 三重県南部、紀北町に位置する魚飛渓(うおとびけい)は、清らかな流れと巨岩・ 奇岩が織りなす美しい渓谷です。今回は、散策で楽しんでいただける見どころを 下流側から順番に紹介いたします。

【天下の奇祭】男たちの怒号と熱気が渦巻く!尾鷲市「ヤーヤ祭り」

ライター:湯浅祥司さん 毎年2月1日~5日に尾鷲神社例大祭ヤーヤ祭りが行われます。 白装束の男衆が激しくぶつかり合う天下の奇祭として知られています。 尾鷲神社の主祭神が武速須佐之男命(たけはやすさのおのみこと)で日本武尊(やまとたけるのみこと)の東征では危機を救ったとされています。(神社HP) 神社には主祭神はじめ22柱の神々が鎮座していて、どんな願い事に対してもお力添えがあるといわれています。 街中が舞台になるヤーヤ祭りをご紹介します。

ライター:キャスターマミさん 春の訪れをひと足早く感じられる三重県南部、東紀州地域の桜スポット。 温暖な気候の東紀州では、2月中旬に咲き始める河津桜を皮切りに、100年ぶりに発見されたクマノザクラからソメイヨシノの期間まで、長期にわたり様々な桜を楽しむことができます。 尾鷲市・紀北町・熊野市に点在する名所は、神社や温泉、道の駅など観光とあわせて立ち寄れるのが魅力です。 今回は、東紀州観光ライターのキャスターマミが2025年に巡った東紀州ならではの桜スポットを厳選して紹介します。

熊野古道エリア・東紀州を自転車で横断してみた[後編]― 平坦な海沿いと、気楽な帰り道

ライター:戸田昌良さん 前回は、想像以上に脚を使う場面も多く、正直なところ、なかなか走りごたえのある道でした。 その分、距離以上に長く感じたのも事実です。 実際に走行後は筋肉痛がなかなかのものでした。 それに対して、今回走ったルートは、少し趣の違う道。 とにかく平坦で、脚への負担が少なく、淡々と距離を重ねていける走りが続きます。 海沿いを走る区間が長いものの、実際には防風林に守られている場所も多く、思っていたほど海を眺めながら走る時間は長くありません。 その分、風の影響は小さく、走りやすさという点ではかなり快適でした。 後編は、そんな穏やかな走りの中で見つけた寄り道や、自転車だからこそ立ち止まれた場所を中心に振り返っていきます。

【三重県紀北町】便石山・象の背 登山ガイド ― 種まき権兵衛の里駐車場から往復コース ―

ライター:西尾寛明さん 三重県尾鷲市と紀北町の境界にある便石山(びんしやま)は、熊野灘を望む眺望 が魅力の山です。山頂近くにある象にそっくりな巨岩「象の背」は、まるで空 中にせり出したような迫力があり、その絶景で知られています。 主な登山道は、種まき権兵衛の里に駐車してキャンプinn 海山近くの登山口から 上るコースと馬越峠経由のコースがあります。本記事では、種まき権兵衛の里 駐車場を起点に、便石山 山頂・小象の背・象の背・牛の背を巡り、同じ道を戻 る往復コースをご紹介します。

熊野古道エリア・東紀州を自転車で横断してみた[前編] ― 熊野古道を感じる自転車旅

ライター:戸田昌良さん もっと早く自転車に乗るつもりだった。 東紀州の夏は暑い。とにかく暑い。 これはもう、「気合でどうにかする」類の暑さではない。 だから秋になったら走ろう。 そう思っていた。 ……その結果が、12月27日である。 少々言い訳めいた書き出しになりましたが、タイトルにある通り、 熊野古道エリア・東紀州を自転車で横断する自転車ライドに出てきました。

尾鷲市梶賀町に250年伝わる『ハラソ祭り』-古式捕鯨を今に伝える感謝の儀式-

ライター:湯浅祥司さん 尾鷲市南端の梶賀町に、実際に海へ船を出して古式捕鯨を行う祭りがあります。 その起源は定かではありませんが、250年ほど続いていると思われます。毎年1月の 第二月曜日(成人の日)に行われ、飢饉で苦しんだとき浦を助けてくれた鯨への供養と、 大漁祈願をかねて行われます。

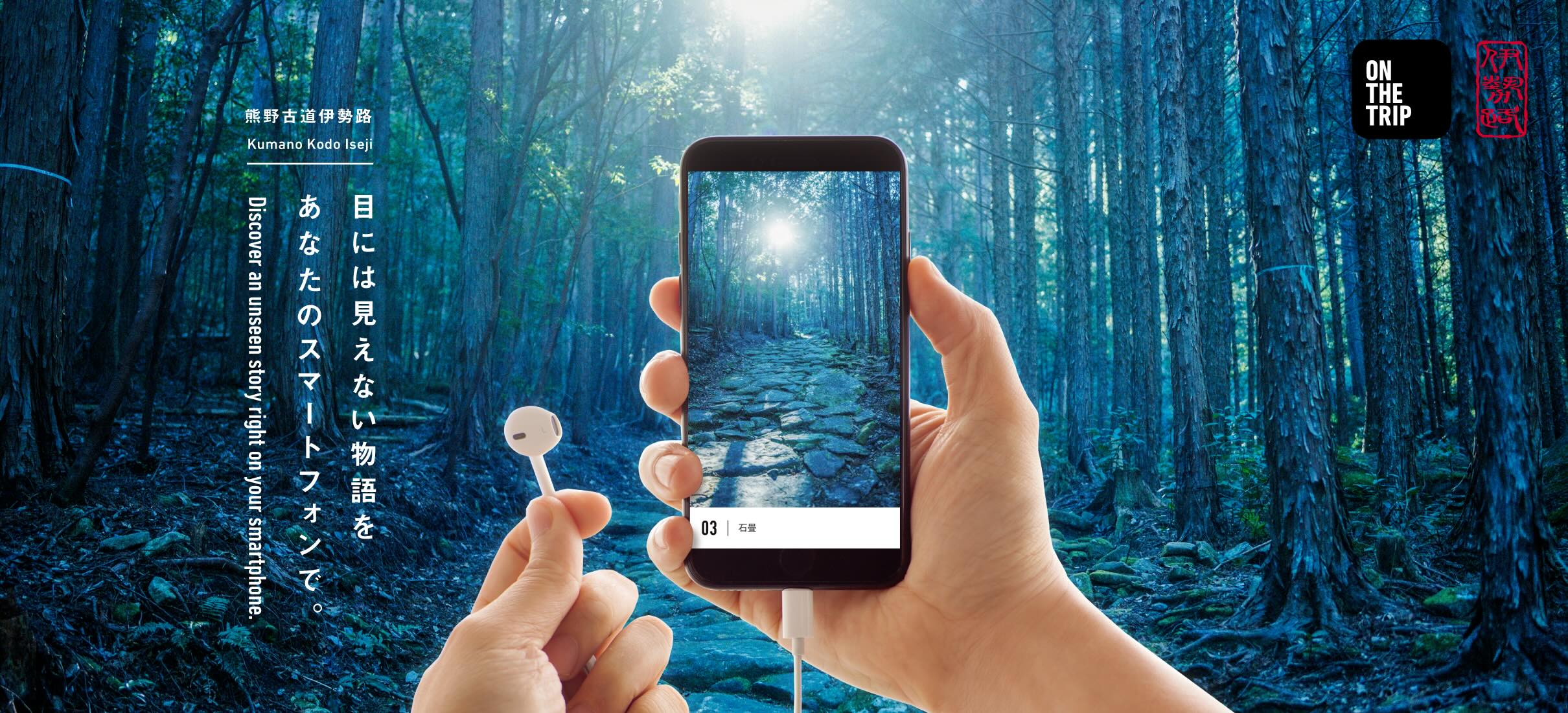

世界遺産紀伊山地の霊場と参詣道

熊野古道伊勢路

熊野古道語り部について

見るおすすめ観光スポット

おすすめイベント

開催日時:毎月1月を除く第1土曜日

12月は第3土曜日も開催

尾鷲で揚がったばかりの新鮮なお魚や、干物・農作物・お惣菜など、尾鷲で採れたての特産品が盛りだくさんの朝市です。

開催日時:12月1日から1月5日

※12月中旬イベント「キラフェス」

※12月31日から1月1日の2夜はオールナイト点灯

紀宝町の冬の風物詩「光の祭典in紀宝」。高さ20mの巨大シンボルツリーを中心に、山間に囲まれた会場をイルミネーションで色…

![熊野古道エリア・東紀州を自転車で横断してみた[後編]― 平坦な海沿いと、気楽な帰り道](https://kumanokodo-iseji.jp/wp-content/uploads/2026/01/26.jpeg)

![熊野古道エリア・東紀州を自転車で横断してみた[前編] ― 熊野古道を感じる自転車旅](https://kumanokodo-iseji.jp/wp-content/uploads/2026/01/11.jpeg)